光影:胶片上的行走

在好莱坞,所有人都信奉的这样一句话,它叫做:“MoneyTalks,MoneyWalks”(金钱至上,有钱走起),尤其是对于那些好莱坞大发行公司而言,忙活了一整年为的就是能在年末交出一份让投资人满意的业绩。而与此同时,在国产电影市场,“票房”依旧还是那个亘古不化的话题,而借助着互联网发展壮大的势头,从题材到融资再到宣传,电影这一产品更是以最快的速度搭乘上了这趟高速列车。院线方面也是不乏出现诸多国产影片或冲击、或接近、或甚至逆袭好莱坞大片的案例。纵观2015年的电影市场,可以说什么都没有变,比如,经典依然在传承、好票房和烂口碑依然并驾齐驱;也可以说什么又都在变,比如,大发行公司开始重新规划布局,国产影片开始会讲故事了,直击人心的动画片、青春片不再是用大事件调动观众情绪,而是真正去用情动人。“世界已崩塌,人性已殆尽,在这个血和火的世界中,为了生存所有人都必须残酷的斗争”,这是电影叙事的梗概,而在现实中,各电影阵地、各影人阵营的明争暗斗,也无一例外的上演着血与火的角逐……“电影里的故事”和“讲故事的人”在这一年里一如既往地在胶片上继续行走。

温故2015,“质”与“变”

——2015年中国电影纵览

■ 砂时计

回顾笔者攥写的年度中国电影总结文章,我们一起亲历了中国电影大发展、大跨越的几年。我们国家的电影行业是从一片贫瘠中开垦出来的,到如今这般百花齐放、硕果累累,无论业内还是业外的,都无不讶异,都希望在自身智识理解的范围里试图完成解释。这是,从无到有,从有到强,会经过的必然段。但这一两年来,从我们坐稳世界电影行业第二把交椅后,这些数据上、面上的成绩就变得理所当然。大家都相信看到的这些就是中国电影完成从一个电影大国向电影强国的质变。当然最终是不是在这一时期完成,以及完成情况如何,是必须留待时间来给出答案的。所以,回顾过去的2015年,我们与其说用“质变”来武断下结论式地概括中国电影市场,不如将这个词拆开,“质”与“变”二字,排列组合,也许可以更好地阐释中国电影的现状,并期许未来。

2015中国电影大事记

回顾一年成绩,用点面结合的方式再直白、清晰不过。“点”勾勒出“变”,“面”铺陈开“质”。可以说“点”与“面”正是“质”与“变”的最好诠释。首先让我们来看看这个点——2015年,中国电影都经历了哪些大事:

●国务院通过了《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》

为提升文化产业水平、促进电影产业健康发展,9月1日国务院常务会议通过《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》,并提交全国人大审议,11月9日,全国人大就该草案向全社会公开征求意见,相信很快将会通过实施。该法的实施将为中国电影事业发展提供持续发展动力、支撑国家文化安全、法律营造电影产业公平竞争环境等方面提供强大支撑。

●《速度与激情7》和《捉妖记》的速度与激情

今年春节后不久的四月,和春天一起到来的就是中国电影票房的迸发,靠着口碑、情怀与营销,好莱坞大片《速度与激情7》以24.26亿这一令人瞠目结舌的成绩打破了此前同样由好莱坞影片《变形金刚4》保持的19.76亿的中国历史最高票房记录。在国人还沉浸在中国乃好莱坞海外第一票仓的惊叹中时,一部历经波折、中西合璧的国产片《捉妖记》横空出世,票房口碑节节高升,最后在片争议声中最终还是将速激7还没坐稳的中国影史最高票房电影宝座抢将下来,最终票房定格在24.38亿。短短半年,中国电影票房就经历了如此巅峰对决的战役,这就是如今中国电影市场繁花似锦最好的侧写。

●中国电影总票房突破400亿

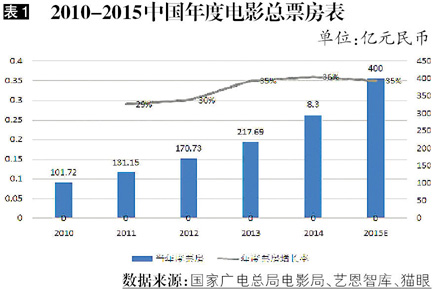

接着说票房,官方统计,中国电影总票房今年9月已经突破去年的收入和观影人数,前三季度内地票房总和已达到330亿元,全年票房超400亿已是板上钉钉的事情。相较去年,中国电影票房持续以30%以上的高速增长,远大于全球约6%左右的增速。英国《经济学家》更是大胆预测:“中国电影市场2017年将达到100亿美元(人民币636亿元)(超越美国),跃升为世界最大规模。”(表1、2)

●中国电影银幕数接近30000万块

作为电影放映的主体,随着电影市场的飞速发展,银幕数量亦得到稳步增长。2013年全年全国新增银幕5077块,2014全年新增银幕5397块,全国银幕总数已达2.36万块。按照这种增速,2015年,全国银幕总数将至少达到或超过2.9万块,甚至跨过三万大关。一国电影行业的银幕保有数是电影票房最重要的基石。从行业相关统计数据显示,我国年票房高于2000万的367家高票房影院95%位于购物中心内。影院目前已经成为购物中心最受欢迎的主力店业态之一,购物中心也早已成为影院选址的最优选择。这种两种业态的融合也成为双方发展的主要助力。

顺势而为,水到渠成

中国最终完成从电影大国到电影强国这一质的转变,也许就是一场寻常过程,我们寻不得,但是,这样的转变必定在其外延引发一系列可为人感知的显而易见的外化表征。这些表征构成一张网,交织出中国电影的发展图景。

●大量资金的涌入

这一现象自几年前已现端倪,中国经济的腾飞和中国电影市场的飞速发展,已经吸引了全世界的眼光。两次获得奥斯卡金像奖的好莱坞名导奥利弗·斯通2014年来访时,形容中国电影市场“何止是金矿,简直是钻石矿”。今年以来,最为瞩目的现象是,随着电影市场扩大,中国三大网络运营商BAT百度、阿里巴巴、腾讯纷纷投身于电影业。他们进军电影制作、投资、流通等领域,正在做大电影市场的蛋糕。中国最大的房地产集团万达公司,压缩了将近百家百货商店,却同时扩张影院,旨在变身为文化娱乐集团。这些中国经济发展的巨擘势在从行业外资本变身为行业内资本,也必将极大地搅动行业原有格局,对我国电影行业的发展势必产生深远的影响。

●大批人才的涌现

近年来,中国电影随着市场的爆发涌现出了大量新面孔,徐峥、赵薇等明星,韩寒、郭敬明等作家跨界担任导演都获得了很好的成绩。而新晋出现在今年榜单上的几位,海外归来的许诚毅,动漫资深从业者田晓鹏、知名主持人何炅、著名演员苏有朋,也都成为了大热电影的执导者。同时,井柏然、白百合、李易峰、杨幂等一大批年轻艺人迅速崛起为人气演员,成为扛起票房的新生力量。这些新人,无论是歌而优则演,还是演而忧则导,无论是行业内部不同专业领域之间的流动,还是跨越行业际间的流动,源源不断地为整个产业输送新鲜血液。就此,业界看法不一,但是只有新一代人才的不断涌现,才能保证中国电影市场继续繁盛和不断发展,这是行业进步的必然趋势。从国外的经验来看,电影产业日益呈现出与其他文化门类相融合的趋势,电影产业逐渐成为文化产业中的核心产业,并带动唱片、广告的发展,这也要求必须要有跨行业、复合型的人才构成,也为孕育跨行业、复合型人才提供土壤。

●观影习惯的形成

近两年以来,中国电影票房的持续高位运行除了经济发展与银幕数增加等因素外,更重要的是因为中国普通大众观影习惯的形成——看电影已经成为中国老百姓最重要的休闲娱乐方式。瑞士信贷集团在10月公布的《全球财富报告》中写道“拥有5万-50万美元资产的中国中产层人口为1.09亿人,超过了美国的9200万人。世界最大规模的中产层,为旅游、电影等休闲和生活打开钱包的时代,已在中国开启。”有一因素正在加速这一习惯的养成——互联网购票。据统计,2013年在线选座的售票量还只占总体的8%,2014年已接近30%,而2015年3月在线售票的交易额就已超过线下销售。在线选座的便捷、准确、省时、经济为更多的国人走向电影院提供了畅通的渠道优化电影票价,扩展新用户,多种营销激发用户观影意愿,提高用户购票频率,“渠道+观众+营销”形成合力,促进电影产业增长,是推动中国电影票房的最大推手。

●口红效应的影响

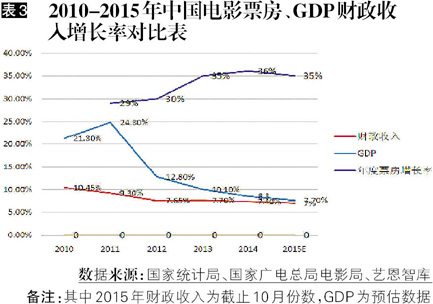

所谓口红效应,是指经济萎靡时期,那种既能够满足消费者心理慰藉需求,价格又低到能消费得起的产品(如口红等),往往能够获得更好的市场待遇,这表现为一种“低价产品偏爱趋势”。美国电影一直是“口红效应”的受益者,20世纪二三十年代经济危机时期正是好莱坞的腾飞期,而2008年的经济衰退也都伴随着电影票房的攀升。目前中国经济发展也处在改革开放后少有的不乐观时期,影院能够让人沉浸其中而获得短暂的心理慰藉。而从票房大热影片来看,也有心理安慰的“功效”。从《捉妖记》到《夏洛特烦恼》到《港囧》,这些题材轻松搞笑、使人放松的影片更能获得票房上的成功。以下数据可以为笔者的这一观点提供支撑:(表3)

从历史经验来看,一个行业的发展若如目前中国电影这般风生水起的,一定不能从单纯的一个或几个因素来解释与概括,一定是多重力量多方因素共同作用而来的,这些作用力最后形成一股不断向前的势,推动着这整个行业,很多事情最后都是顺势而为,水到渠成。目前的中国电影势已成,水也到,成不成渠,不过就是时间问题。

2015就要过去了,年年都能和中国电影一起度过,是一种别样的幸福,特别当这种陪伴是带着共同成长的喜悦和望其登顶的快乐的时候,这份参与感,让笔者拥有了一种神圣的使命感,荣辱与共,不能投身其中,也希望一直为其加油助威。

来年,我们继续一起加油!

现实主义,电影发展的主流趋势

——2015年世界电影纵览

■ 严敏

都说中国电影要走出去需有“国际视野”。试问是什么样的“国际视野”?是不是只向好莱坞看齐,票房为王、大搞商业化和娱乐化?是不是照搬地虚构超级英雄、混搭各种元素、营造视觉奇观?这些显然是片面的。世界电影已经发生重大变化,新的学派、流派、风格、类型和新的拍摄手法层出不穷。所谓需有“国际视野”就是应当了解它们,了解世界电影的新趋向。

各大国际电影节正是窥探世界电影新变化和新成就的最佳窗口。先看2月15日落幕的第65届柏林电影节。最高奖授予的是一部用纪录片手法拍摄的伊朗影片《出租车》,该片将两台摄影机架设在一辆黄色出租车的仪表盘上,镜头对准车内,在司机和乘客之间切换,偶尔转向车外跟踪人物行动。导演本人化身为司机,同形形色色的乘客如教师、作家、商人、伤者、老人等交谈,他们的每一种细微表情都被放大呈现,如此狭小的空间内缀满五味杂陈的人生百态,叙事极简平凡却震撼人心。这是现实主义电影的魅力所在。

再看5月份戛纳电影节。尽管它素来是全球2000多个电影节中最具商业性的,但今届的21部参赛片无一商业片,全为文艺片。用该电影节艺术总监的话说,“它们代表了这一年世界电影发展本身的温度和色彩,我们只不过积极地回应了这些趋向”。由美国非主流派名导科恩兄弟任主席的评委会给出了这样的获奖名单——最佳影片授予移民题材的《迪潘》,它讲述一个斯里兰卡反政府武装士兵流亡到法国后面临着诸多难以相像的遭遇,剧情铺垫、气氛营造和角色诠释皆十分出色。眼下大批逃避战乱的难民涌入欧洲,该片聚焦了欧洲这一棘手的社会问题,投射出去欧洲民众的焦虑,真是十分应时。其他获奖影片如《索尔的儿子》追溯1944年奥斯威辛集中营里的悲惨故事;《龙虾》和《卡罗尔》则探讨西方社会普遍存在的单身和同性恋问题;侯孝贤的《刺客聂隐娘》把东方式美学发挥到了极致,犹如一幅氤氲的山水画,一首用光影写就的唐诗,向西方观众展现了东方文化中最美丽的诗意,斩获最佳导演奖实至名归。

威尼斯电影节作为最古老的电影节,为顺从时代潮流而锐意改革,选片和评奖上都作了调整,“去好莱坞化”愈烈。描写内蒙古矿区民工生活和工作的纪录片《巨兽》入围主竞争单元;另有4部参赛片都根据真人真事改编;还有8部都是描写现实世界里的人性挣扎和情感困惑。本届电影节中拉丁美洲电影爆冷大胜:委内瑞拉的男性同性恋题材的《来自远方》获最佳影片,阿根廷的取材于真实案件的《犯罪家族》获最佳导演。

至于第28届东京电影节,最佳影片、最佳导演及评委会奖等被巴西、土耳其、法国等参赛片瓜分,好莱坞大片颗粒无收。这一切都表明,发展中国家的艺术电影正在雄起,现实主义和创意化乃是当代世界电影的主流。

奥斯卡奖最佳外语片也成为各国优质电影的一次大拼比,今届共有81部申报,其中小国影片甚多,如阿富汗、科特迪瓦等;现实题材和纪实风格甚多,如《1994年》等;大国新题材和新风格也不少,如中国的《滚蛋吧,肿瘤君!》等。这些也印证了上述结论。

今年是世界反法西斯战争胜利70周年,相关国家都推出相关题材的影片。最受瞩目的是俄罗斯把经典作品《这里的黎明静悄悄》重新拍成3D巨制版,运用崭新的技术手段,不仅呈现出恢宏壮阔的战争场面和斗智斗勇的野外激战,还刻画出形象更为丰富的五位女兵及其多采的个人命运,普京对该片赞赏有加。两部“现象级”大片《007:幽灵党》和《星战7》说到底也是强调个人英雄主义的文化价值观。第25集007在全球影迷的千呼万唤下终于亮相,上一集票房达11亿美元,且获2项奥斯卡奖(最佳原创歌曲和音效剪辑),被认为是最成功的一集。而投资3.5亿美元的新一集挟其盛势也曾被看好,但大家观后颇为失望。除了开场戏气势磅礴,整个叙事仍然老套:邦德遇甲(黑寡妇)→从甲找乙(劲敌的女儿)→从乙找丙(幽灵党魁首);莫·贝鲁奇的邦德女郎明显老态,不见昔往逼人的性感;邦德执行任务的交通工具不外乎老三样,尽管丹·克雷格还有演一集的合同,但他在《幽灵党》里的演绎让人感到是“告别演出”。现已传言将来是“黑肤色的邦德”,再大品牌的系列片,一旦创意殆尽,也会“寿终路寝”。

这种超级英雄题材电影近20年来的确很风光,好莱坞各大公司砸以巨金大拍特拍,全球发行之余还开发出衍生产品,但从去年起,这种电影表现惨淡,票房收入和观众人次剧减。今年夏季档虽有多部超级英雄电影,但票房冠军是《恐龙世界》,秋季档则由间谍片唱主角对此,大导演斯皮尔伯格在接受美联社记者采访时再次重申:他深信过多的大成本电影迟早会让电影业“内爆”,“我亲眼目睹了西部片的死亡。超级英雄电影迟早有一天会像西部片一样消逝”。他断言:“超级英雄电影现在是横行无阻,但势必会被其他类型所取代。”

此外,九月初从太平洋彼岸传来消息:明年梦工厂将与迪士尼分手,新的合作伙伴是环球影业,至于分手原因是迪士尼将主要资源都投入大成本系列电影,同梦工厂偏爱中成本电影格格不入。

2015年那些高分冷门的影片

2015年的好电影多不胜数,《速度与激情》很催泪、《捉妖记》很火爆、《大圣归来》很叫好,但还有那么一批相对冷门的好电影值得影迷去关注。

《前目的地》

极致的时光穿梭,星际穿越是大中有小,影片则是小中见大。

《机械姬》

冷感科幻北欧风,充斥着阴郁空灵的气质和哲学感十足的对话,自始至终保持着巨大的戏剧张力。

《少女哪吒》

有着干净青春和武侠气息的作品,提供了审视青春的另一种方式,堪称残酷版《花与爱丽丝》她和她一起对抗整个世界的虚伪。

《荒蛮故事》

这种疯癫讽喻的黑色喜剧只有拉美系才能拍出泼辣生猛的味道,真是苦闷压抑的文明人的一剂解压良药。

《百元之恋》

前半段颓废、后半段激情,即便是废材的人生,也会有想要赢的一次。

《模仿游戏》

一部高度浓缩的传记片,一个浑身贴满标签的孤僻、偏执、交流障碍的同性恋天才,也是今年大银幕上最含蓄和悲伤的一段同性恋情。

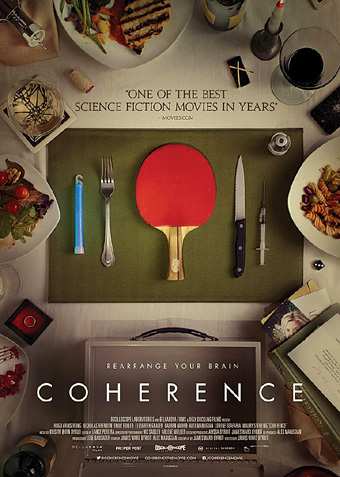

《彗星来的那一夜》

小成本大魅力,平行时空交汇后的混乱生活淋漓尽致,在超自然力量面前人类很容易暴露本性的缺陷,比如猜疑、鲁莽、自毁。

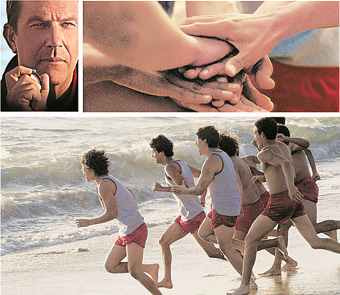

《麦克法兰》

这是一群孩子的成长,也是一个男人的选择。跑步是孤独的个人运动,却被包装出了温暖的一面,励志片向来很容易讨喜。